污水厂处理工艺运行方案优化

技术支持

广东某产业转移园区污水处理厂,工程设计规模为3000m³/d,污水主要来源于园区工厂企业排出的生产废水以及园区内所产生的生活污水。由于该产业转移园区位于珠三角重要水源地东江中上游,需执行更加严格的排放标准,处理出水要求达到地表水Ⅲ的标准。本文所选的优化方案针对该污水处理厂的进水水质特点,结合调试运行状况,并通过必要的工艺优化措施,实现了出水达到高标准的排放要求。

1 工艺流程和主要构筑物设计参数

1.1 工艺流程

该污水处理厂采用改良A2/O工艺和砾石滤池加人工湿池深度处理组合工艺,分为五个运转管理单元;污水提升及一级处理单元(包括粗格栅及提升泵房、细格栅、沉砂池);二级生物处理单元(生物池);二沉池、回流及污泥处理单元(脱水车间);砾石滤池和人工湿池深度处理单元;加氯消毒处理单元(加氯间)等。

1.2 主要构筑物设计及运行参数

该污水处理厂整体工艺设计流量为30000m³/d,A2/O工艺生物池设计污泥浓度MLSS=2.0g/L,污泥龄8~10d,污泥负荷为0.0975kgBOD5/kgMLSS·d,容积负荷为0.195kgBOD5/m³·d。砾石滤池填料为石灰石填料,采用曝气氧化的方式,气水比1.5:1,起到补充部分碱度进一步强化消化反应的作用。湿地为垂直流人工湿地,布水负荷1.5m³/m²·d。

2 进水水质及其特点分析

从2009年11月至2010年6月,对污水厂实际进水水量以及主要水质指标进行了分析检测。污水厂进水流量波动范围较大(1.3万~2.3万m³/d),且远未达到设计值。进水COD(均值为99mg/L)、BOD5(均值为25.7mg/L)浓度较低,可生化性较差(BOD5/COD<0.3),属于碳源受限型污水。该污水处理厂之所以进水有机物浓度比较低,主要原因是该产业转移园区引进企业以高科技、低污染企业为主,其中电子信息产业和模具机械制造业为两大主导产业,所产生工业废水污染物浓度较低。另一方面,由于工业园区内生产区域雨水也需要收集处理,管网系统采用合流制,导致雨天进水流量大幅度提高,进水有机物浓度被稀释至更低。

3 工艺出水水质及处理效果分析

A2/O工艺对COD、BOD和NH3-N的去除效果较好,出水可达到一级A排放标准;经人工湿地后出水COD、BOD、SS和NH3-N去除率提高到89%、95%、91.8%和96.6%,平均浓度分别为9.9、1.02、9.8和0.3mg/L,均满足地表水Ⅲ类水排放要求;整体工艺对TN和TP的去除效果不好,平均去除率仅为24.9%和47.3%,出水中硝酸盐氮的浓度(均值为8.33mg/L)较高,出水TN和TP不能稳定达标。

造成整个工艺TN去除效果不理想的原因,显然和系统碳源不足密切相关。应该说,A2/O工艺生物池中硝化作用进行得较彻底,进水中的氨氮大部分转化成硝酸盐氮。但缺氧区的反硝化作用并不明显,A2/O出水NO-3、NO-2浓度均比较高。经人工湿地前的砾石滤池后,氨氮以及NO-2进一步被转化NO-3,但从湿地的出水水质看,在相对缺氧的人工湿地内,NO-3并未被有效去除,这同样与湿地内碳源不足、反硝化差有关。

A2/O工艺对TP的去除效果不理想,与系统污泥浓度低有很大的关系。因污水厂进水有机物浓度低,加之实际进水量远小于设计值,造成系统有机容积负荷(实际容积负荷为0.025kg BOD5/m³·d)远低于设计值。污水厂调试运行以来,生物处理系统污泥浓度始终提高不上去(均值为700mg/L)。较低的污泥浓度又导致二次沉淀池内难以形成有效的絮体沉淀,导致A2/O出水SS较高,污泥流失严重,形成恶性循环。严重的碳源不足,影响了厌氧区磷的释放,而生物池较低的污泥浓度又影响了系统的正常排泥,致使磷的去除率很低。

4 工艺优化与工程实施效果

为了使整体工艺出水水质可以稳定地达标,在污水处理厂现有构筑物的基础上,考虑运行费用和工艺灵活性,提出以下优化方案。

(1)以强化反硝化为目标,在A2/O工艺缺氧段投加部分外碳源。碳源选择一般污水处理厂广泛采用的甲醇,投加量按每还原1g NO-2和1g NO-3分别需要消耗甲醇1.53g和2.47g计,实际需投加甲醇量为289kg/d。

(2)围绕强化除磷,改善终沉池污泥沉降效果,减少污泥流失以及提高生物池污泥浓度的目的,在A2/O工艺生物池后采取后混凝的措施。选择生物池出水口为加药点,以生物池出水口到配水井的管路(DN600)为“反应器”,利用水体现有流速(0.7m/s),使絮凝剂和生物池出水得到充分的混合,在终沉池中完成絮凝沉降的过程。通过对聚合氯化铝(PAC)、聚合硫酸铁、硫酸亚铁和PAM四种絮凝剂的小试研究,综合考虑沉降效果和TP的去除情况,选择聚合氯化铝作为工程用药剂,并确定其较优投加量为10mg/L。

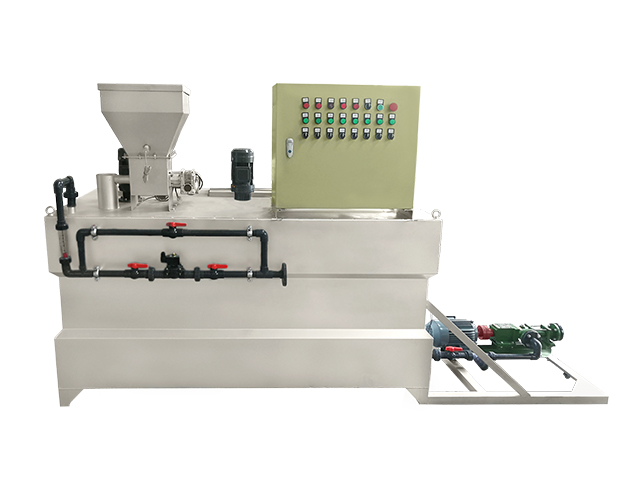

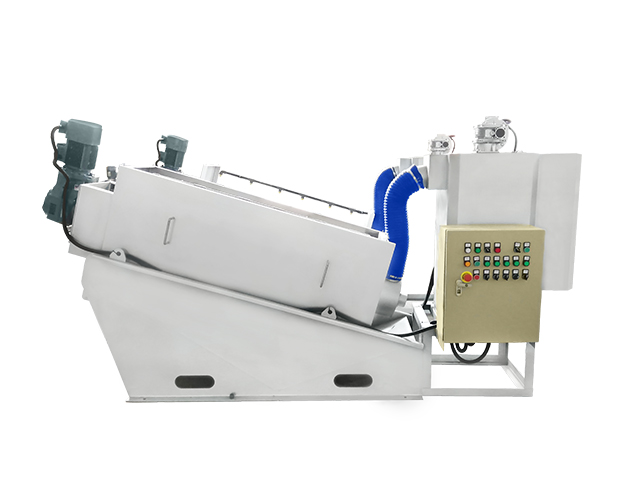

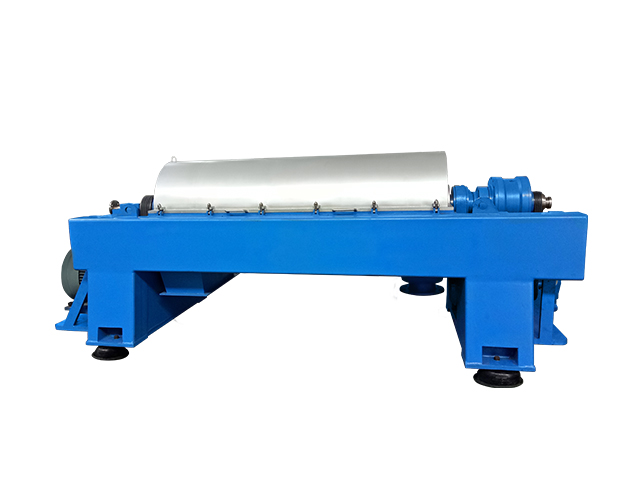

(3)由工艺流程可以看出,优化方案充分利用现有构筑物,无需进行任何土建改动,仅需增加两套加药装置,如此可以显著减低工程投资,且工艺运转较为灵活,可以根据实际进出水水质及时的调整加药量。

为实施和验证上述工艺优化方案,设计加工并安装了加药系统。

由于污水厂现进水水量维持在20000m³/d左右,加药系统按日处理水量20000m³设计,装置由储药池和加药泵两部分组成,储药池为高1.6m,底面直径1.56m的圆柱形装置,内部有效容积为3m³。加药泵为意大利SEKO SPRING MS1系列机械隔膜计量泵,流量为5.5~460L/h,压强为106Pa,冲程频率为58、78、116次/min,装置为24h连续运转,调整流速控制加药量。

按照工艺优化方案进行系统优化并连续运行近一个月后,整体工艺出水水质稳定,各项指标均满足地表Ⅲ类水排放要求。

5 结论与建议

当前我国南方大部分污水处理厂由于进水碳源不足普遍存在脱氮除磷效率低的问题,通过对该污水厂进出水水质分析和优化方案的研究,得出以下结论和建议:

(1)污水厂由于进水有机负荷较低,很难达到同时脱氮除磷的目的,可以通过补充外碳源强化反硝化进行脱氮,辅助以化学方法进行除磷,碳源和絮凝剂的选择可以进一步研究,使污水处理费用降至更低水平。

(2)污水厂污水处理系统经过优化运行后,其出水水质得到很大的改善,出水满足地表水Ⅲ类水的排放标准。

(3)污水厂工艺优化运行应针对污水厂现状工艺流程、进出水水质、现有构筑物参数及现状可改造条件,结合污水处理的出路,确定工艺优化方案,并充分考虑日后的日常维护管理。

(4)城市配套污水排放管网应及时完善,宜采用雨污分流制,已建成的合流制管网可以改造成截流式合流制。