大型污水处理厂污泥处理改进设计

技术支持

1 污泥处理工艺现状及存在问题

污水处理厂内污泥处理的主要目的是提高污泥含固率,减少污泥量,为污泥外运及处置节省资源,减少污泥占地面积,其处理包括污泥浓缩,消化,脱水等环节。在我国,随着环境保护标准的日益提高,人们对节能减排意识的加强,大部分污水处理厂需要除磷、脱氮。有的污水处理厂常采用低负荷,长泥龄的延时曝气法,并且取消了初沉池,因此剩余污泥成为待处理污泥的主体部分。因为剩余污泥有机物含量不高,已经得到初步稳定,故目前绝大部分污水处理厂取消了消化环节,将污泥直接浓缩脱水,已经取得较好的处理效果。剩余污泥含水率多在99.1%~99.6%,泥量约为进厂水量的1.5%~3%,在大型污水处理厂中,相对于浓缩脱水而言,此量已经较大,如果单独采用占地大,效率低且会再次放磷的重力浓缩池,或者购置费用高,运转能耗高的机械浓缩设备都不太理想,因此工程上常在浓缩机前设置污泥预浓缩池(或称污泥均质池,均质池,调节池等),池内一般均配备浓缩机,以期通过重力预浓缩减少进入机械浓缩机的泥量,降低工程造价及运行费用。

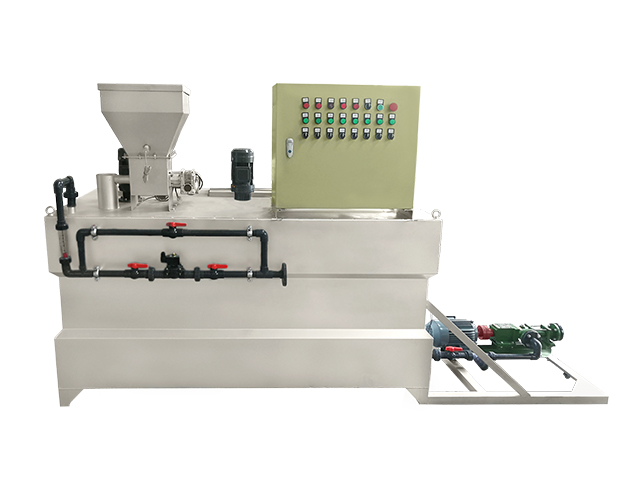

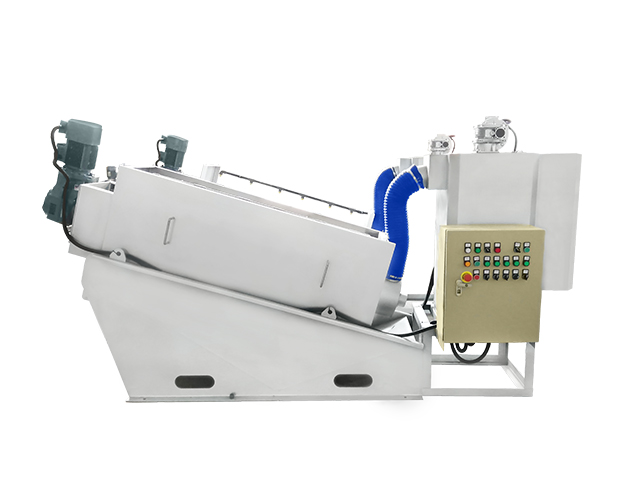

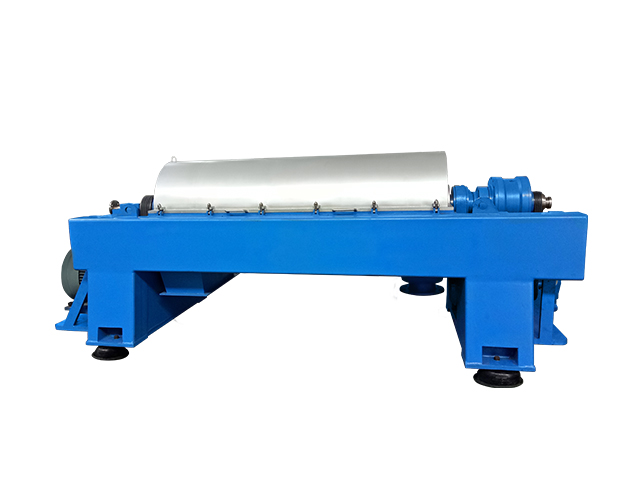

大型污水处理厂污泥处理典型工艺流程为:污泥→预浓缩池→机械浓缩→机械脱水→泥饼。此处理流程综合了重力浓缩与机械浓缩两种方法的优点,用于大型污水处理厂的污泥处理是恰当的。

鞍钢西区的高炉瓦斯泥处理工艺和上述工艺相似,不过预浓缩池的设计还存在一些不足,具体如下:

1.1 预浓缩池过大

调研表明,目前国内预浓缩吃体积较大,污泥在其内停留时间较长,有些甚至比传统重力浓缩池停留时间还长,如华北市某开发区污水处理厂预浓缩池的水力停留时间为48h,剩余污泥经48h沉降后才进入转鼓浓缩机与带式一体化污泥脱水机;西南市某城市污水处理厂预浓缩池的水力停留时间为7d(168h),剩余污泥在池内经交替间歇曝气间歇浓缩后,再进入带式浓缩机和带式脱水机。如此一来,预浓缩池较传统重力浓缩池占地面积更大,并且也存在传统重力浓缩池存在的缺点。

1.2 预浓缩池内污泥浓缩效率低

工程实践及有关资料表明:在没有外界供氧的条件下,剩余污泥将在1~3h内进入厌氧状态,之后不仅会出现磷的再次释放,而且还会有氮气甚至甲烷等气体逸出。若不改变这种状况,预浓缩池内不仅有磷进入上清液,同时还会由于气体的释放而降低污泥的浓缩效率,因此目前大多数的预浓缩池均设有曝气装置,在污泥的沉降过程中进行间歇曝气,这种方法虽然改变了污泥的厌氧状态,但曝气的干扰也严重地影响了污泥的沉降进程,降低了浓缩效率。

2 改进设计

2.1 在污泥进预浓缩池前充氧

生物池排出的含氧混合液一般需在无氧供给的二沉池(或同样功能构筑物)内沉淀2~3h之后排出,排出的剩余污泥一般在1h后进入厌氧状态,因此可以近似认为:好氧剩余污泥在无外界供氧的条件下3~4h(两处时间之和)之后才会进入厌氧状态,也就是说,在预浓缩前对污泥恰当充氧可以使其进入厌氧状态的时间延长2~3h。对于大多数的污水处理厂,剩余污泥需要经过提升才能进入污泥处理系统,因此在污泥泵房内稍加改动即可实现对剩余污泥的可调节充氧,剩余污泥的含氧量应控制在合理范围内(1~2mg/L),避免过度曝气(难沉降)或含氧不足(沉降时间短)。

2.2 减小预浓缩池规模

如前所述,污泥在预浓缩池内停留时间过长不可避免地干扰了污泥的沉降过程,降低了浓缩效率,甚至比较短时间的预浓缩效果更差。如西南市某城市污水处理厂,其预浓缩池的水力停留时间为168h,但沉降后剩余污泥含固率仅由进池前的0.7%~0.85%提高到1.5%,相对于较大的池容,较长的浓缩时间而言,污泥减容效果不明显。而华南市某城市污水处理厂的预浓缩水力停留时间仅为2~3h,池内无曝气设施,剩余污泥含固率由进池前的0.6%提高到出池时的2.0%,不仅预浓缩工程造价大大降低,减容效果也十分明显。因此,设计时宜采用污泥不进入厌氧状态的延续时间作为预浓缩时间才比较合理。如2.1节所述,在进入预浓缩池前对剩余污泥进行了充氧的条件下,一般可取3~4h作为预浓缩时间。在此时段内污泥不存在放气或充氧的不利影响而一直沉降浓缩,浓缩效率更高,效果反而比长时间的预浓缩更好,一般出泥含固率可达到1.5%~2.5%,改进后的污泥处理流程为:污泥→可调节充氧→预浓缩池→机械浓缩→机械脱水→泥饼。

3 结语

预浓缩+机械浓缩脱水的污泥处理工艺有机地结合了重力浓缩与机械浓缩脱水两种方法的优点,对于大型城市污水处理厂污泥处理是经济、恰当的。

在剩余污泥进入预浓缩池前对其进行可调节充氧,可使污泥在3~4h内不进入厌氧状态。预浓缩池的停留时间可以缩短至3~4h,减小预浓缩池的占地,污泥在此时段内不需要曝气补氧,浓缩效率较高,出泥含固率一般可达到1.5%~2.5%,工程投资及运行费用也大为减少。