油泥污水综合处理研究

技术支持

油田在进行石油开采时,通常会伴生大量的含油污泥。该类污泥呈油、泥、水完全混溶的乳化态,难以破乳。由于泥浆中石油含量高,被列为危险废弃物。现阶段,由于缺乏行之有效的处理技术,这些含油污泥被迫长期露天堆存在油田作业区周边广阔区域,不仅造成堆存地的土壤因受到污染而寸草不生,同时因渗滤液的渗透和漫流而引发的地下水、地表水污染事件频发,严重地威胁地域的环境安全和人身安全。及早探索出一条可以有效实现含油污泥无害化技术途径,已成为石油产业亟待解决的技术难题。

以往,固化填埋法、焚烧法、粉煤混烧法等技术通常被用来进行含油污泥的处理,这些方法由于成本和技术成熟度等问题,均未能得到普遍推广和应用。土壤微生物修复技术具有成本低、不会引发二次污染等优点,人们先后开发出预制床法、农耕法等新型含油污泥处理技术。尽管如此,由于预制床法的基础设施复杂,无法适用大规模含油污泥处理。而农耕法虽然简单易行,但处理时间长,易受地域和气候影响。因此,其推广和应用同样受到限制。

文中研究采用物化方法分为两个步骤对油泥进行了处理。 步通过调节油泥污水的pH值,进行脱稳处理,使油、泥、水得以有效分离。在此基础上通过调整搅拌时间、添加不同剂量的PAC(聚合氯化铝)、PAM(聚丙烯酰胺)阳离子、PAM阴离子、亚硫酸铁等絮凝剂,对污水进一步作混凝处理,试图探索出可有效处理油泥污水的较佳途径。

1 材料与方法

1.1 油泥来源

含油污泥取自辽河油田,共两类,分别为罐底泥和池底泥。其中,罐底泥含油率2.7%,含泥率26.5%;池底泥含油率27.5%,含泥率11.6%。

1.2 实验方法及实验装置

研究依次开展了两种油泥的脱稳实验和混凝处理实验。开展脱稳实验时,分别取两种油泥各100mL,按泥水比1:3制成油泥水样,测得此时的水样pH值为8,呈弱碱性。通过滴加盐酸和碳酸氢钠,将油泥pH值分别调节至5和9,利用磁力搅拌器加热至30℃,搅拌15min之后,静置1h,分别观察油、泥及水相分离情况,并对分离出的油、泥、水分别进行计量分析,参照样品含油率,评估利用盐酸和碳酸氢钠对pH值调整实现油泥脱稳、三相分离的可行性,以及操作要素影响。

以脱稳分离出的废水为处理现象,开展混凝处理。其中,利用碳酸氢钠脱稳、分离的废水设定为1#水样(pH值为9);利用盐酸脱稳分离的废水为2#水样(pH为5)。实验时,每次取20mL水样,稀释至100mL,分别添加不同(按0.1g,0.2g,0.3g)剂量的PAC,PAM+,PAM-,FeSO4絮凝剂及其混合物,利用磁力搅拌器在25℃下,以500r/min转速搅拌不同时间(5min,15min,30min)后静置,滤除絮凝物后,利用消解器对过滤后的水样进行消解,并在波长610nm条件下,利用分光光度计,对混凝处理前后水样的CODcr进行测定。

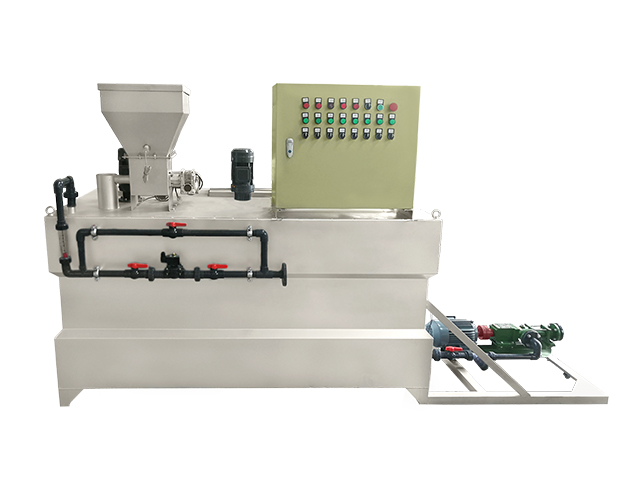

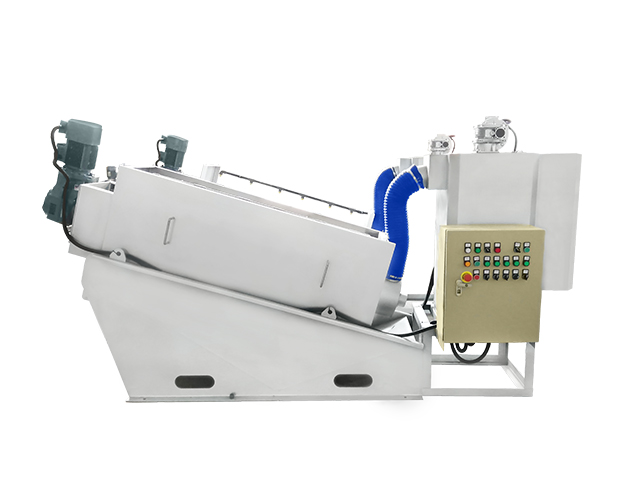

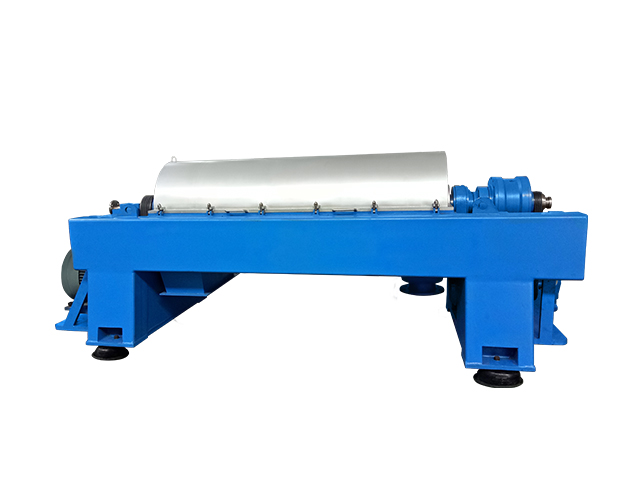

实验时,采用磁力搅拌器(ZNCL-B)用于油泥的搅拌、加热等;恒温消解器(HH-6)用于样品消解;可见光分光光度计(722N)用于测定水样CODcr。

2 结果与讨论

2.1 脱稳实验

未经处理的含油泥浆及经酸、碱处理后,从表观上可以看出两样品存在明显的差异。未经处理的含油污泥呈粘稠的泥浆状,加入蒸馏水稀释之后,油、泥、水三相无法分离,整体乳化程度高,无分层现象发生。经脱稳处理后的含油污泥,无论是经酸处理、还是经过碱处理,泥浆均呈现明显的三相分离现象。其中,上层为油层,中间层为水层,底部为泥渣层。其中,上层为油层,中间层为水层,底部为泥渣层。这一结果表明,含油污泥的乳化特性受酸碱度影响,在中性及弱碱性(7<pH值<8)时,泥浆可维持稳定的乳化状态,而一旦pH值偏离这一数值,泥浆的乳化态就将受到破坏,失去稳定性(脱稳)的泥浆组分会呈现明显的分离,并按比重分层,形成完全不相混溶的三相。

对比经酸、碱处理后泥浆可以发现,加酸处理泥浆所获得的泥层厚度与加碱性处理所获得的泥层厚度基本一致;在色度上,加酸处理泥浆所分离出的水样色度较深,而加碱处理后泥浆所分离出的水样色度较深,而加碱处理后泥浆所分离出的水层较为清澈,且略显粉红色。脱稳后,加碱处理的泥浆分离出的水分略大于加酸处理所获水分,分离出的油层厚度正好相反,加酸处理后泥浆分离出的油层略厚于加碱处理后所获油层。这一结果被认为油泥加酸调理时,脱稳不彻底,水分与油分未能完全分离,致使油层中依然含有一定的水分,水中夹带有较多的油分,故此,油层相对较厚,水层浑浊。这一推测在对两水层的COD检测结果中得到了较好印证。

加碱、加酸调理后泥浆分离出的水层分别设为1#水样和2#水样。分别进行消解和COD检测,结果表明,1#,2#水样的CODcr值分别为2135mg/L和3278mg/L。加碱调理后分离出的水分中混杂的有机污染物远低于加酸处理所获水分。鉴于加碱调理后从含油污泥中所获水分量多、较为清澈,且COD值低,从而可以初步判定,利用NaHCO3对油泥进行调理,较利用HCl进行调理更能有效地实现油泥的脱稳,分离后油泥的三相组分分离更为彻底。

鉴于酸、碱调理均可实现含油污泥的脱稳,因此可以认为含油污泥的乳化作用是通过静电吸附而形成的,胶核点位偏阳性。加酸、加碱提供过量的H+,OH-离子时,造成对胶核外侧吸附电荷的中和及对同性电荷的排斥、压缩胶体吸附层,从而使得胶核缩小、降低胶体电位势,削弱胶体间静电斥力,破坏了胶体之间的力平衡,从而使得原有胶体状态彻底被破坏,进而发生脱稳、组分分层现象。

2.2 絮凝处理效果分析

含油污泥经调质/脱稳后,分别可以获得石油、含油污水及泥渣。由于石油经脱水后可以直接回收利用,脱油、脱水后泥渣可作为一般固体废物,通过填埋得以处理,因此,只有副产物——含油污水需要给予特殊关注,并进行必要处理,防止发生二次污染。对于调质后所获含油污水,研究主要探讨了利用混凝法进行处理的可行性。作为影响要素,重点关注了4个主要因素,分别为水样pH值、絮凝剂类型、絮凝剂用量和搅拌时间。混凝实验对1#水样和2#水样进行平行实验和对比实验,实验过程中,采取控制变量法。评价絮凝剂的处理效果是通过比较絮凝处理后CODcr值以及与有机物去除率的高低得以体现。

2.2.1 水样pH值对处理效果的影响

为了探索pH值对于不同絮凝剂的处理效果影响,实验选取了4种具有代表性的絮凝剂作为考察对象。4种絮凝剂分别为PAC,PAM+,PAM-及FeSO4。

实验时,絮凝剂投加量按投入废水后浓度为2mg/L加以控制,搅拌时间均为15min,分别在1#和2#水样中添加等量的PAC,PAM+,PAM-及FeSO44种絮凝剂。分别调节水样的pH值至5,7,8,并测量处理后水样的COD值,计算出有机物去除率。

由实验结果可知,对于1#水样,絮凝剂PAC较为有效,COD去除率可达90%,FeSO4次之,而PAM的COD去除率较PAC平均要低5%~10%,尤其是PAM-,效果相对较低。除FeSO4外,其他3种有机絮凝剂对COD去除能力均随pH值的增加而得以提高,FeSO4却表现出相反趋势。对于2#水样,PAC,PAM-及FeSO4均表现出优异的COD脱出性能,脱除率均在90%以上,且脱除性能基本上均随pH值的提高而得以强化。对于2#水样,PAM+的混凝效果明显不佳,脱除率基本在75%~80%。对于絮凝剂PAM-,1#水样和2#水样有机物去除率分别在pH值为8和7时,取得高值80.9%和92.4%。

对于絮凝剂FeSO4,1#水样和2#水样分别在pH值为7和8时取得高值84.6%和94.2%。

对于考察的4种絮凝剂PAC,PAM+,PAM-及FeSO4,无论是1#还是2#水样,都在pH值为7~8时取得较高有机物去除率。由于大多数溶液在pH值为7~8时达到较佳处理效果,故选取pH值8作为后续实验条件。

由此可见,采用混凝法可有效脱除水中有机污染物,选定合适的絮凝剂时,可脱除水中COD的90%。pH值对混凝效果有一定影响,对于油泥经酸碱调理脱稳后所获得的含油污水,适当调高污水pH值,使之呈碱性,可有效促进絮凝剂的混凝效果,有利于水中有机污染物的脱除。

pH值呈碱性时混凝效果优于酸性条件的原因考虑为,水中所含有的有机污染物主要为脱稳后残余油泥,由于油泥具有负电荷胶核,因此,在碱性条件下,过量OH-中和了胶核静电,促使残余胶体发生进一步脱稳,产生大量游离污染物,并在絮凝剂作用下被有效絮凝、沉淀下来,从而提高了有机污染物的脱除效率。

2.2.2 絮凝剂类型对处理效果的影响

为了研究絮凝剂类对处理效果的影响,实验选取4种常见的用于污水处理的絮凝剂以及其混合物作为考察对象,实验选择PAC,PAM+,PAM-,FeSO4以及它们的混合物PAC&PAM+,PAC&PAM-,PAC&FeSO4(混合物的配比为1:1)作为絮凝剂,在浓度为2mg/L,pH值为8,搅拌时间为15min的条件下,分别在1#和2#水样中对各絮凝剂的混凝效果进行了对比实验。

对于1#水样,PAC和PAM+的处理效果较好,其中PAC处理过的水样COD值为204mg/L,PAM+为243mg/L。PAC&PAM+的处理效果不太理想,处理后水样的COD值高达541mg/L。

对于2#水样,FeSO4和PAM-的处理效果更好,COD值分别为222mg/L和272mg/L。PAM+以及PAC&PAM+处理效果不太理想,COD值分别为625mg/L和532mg/L。

由实验数据可发现,PAM+与PAM-在处理1#与2#水样时存在很大的差异性。PAM+在1#水样中处理效果较好,COD值为243mg/L,在2#水样中效果不太理想;PAM-在2#水样中处理效果较好,COD值为272mg/L,在1#水样中效果不太理想。这一结果可能是由于1#水样经过 步的碱性环境脱稳处理后,其油泥含量较2#水样低。油泥含有电负性,2#水样中PAM中和了PAM-胶核静电,促进了胶体的脱稳。

实验中可以发现PAC&PAM+和PAC&PAM-絮凝剂混合物的处理效果不如单纯的PAC、PAM+和PAM-的处理效果。这可能是由于在使用复合絮凝剂时,添加的先后顺序和投加时间间隔引起,PAC与PAM联合使用时,目的是让PAC先完成中和电荷/胶体脱稳,形成细小絮体之后,再利用PAM进一步加大絮体体积,有利于充分沉淀。而实验时,两种药剂同时使用,未能达到预期效果。

絮凝剂FeSO4在对1#、尤其是2#水样的处理过程中取得了较好的效果,将COD值降至222mg/L。这是因为油泥水样中含有残留的黏土成分,铁盐中和了黏土胶粒的负电荷,以及压缩其双电层的能力都很大,所以,絮凝效果好,极大地脱除了水体中的有机污染物。

2.2.3 絮凝剂PAC使用量对处理效果的影响

PAC作为处理该油泥水样效果较好的絮凝剂,实验着重考察了PAC使用量对混凝效果的影响。

对于1#水样,保持pH值为8,搅拌时间15min不变,添加PAC至其在水样中浓度分别为1g/L,2g/L,3g/L,考察絮凝剂添加量对污染物去除率的影响。结果表明,去除率随PAC添加量增加呈平缓上升趋势,去除率保持相对恒定,维持在90%~91%左右,这说明1#水样中PAC的处理效果基本不受添加量影响,过量添加意义不大。同样方法,测试PAC添加量对于2#水样污染物去除率影响,测得的去除率低至87%,高达90.3%,去除率随着浓度的增高,呈现先上升再下降趋势。引发这一现象的原因可能是由于过量絮凝剂引发絮凝体的脱稳,发生解絮,胶体复稳而造成的。

2.2.4 搅拌时间对处理效果的影响

搅拌时间同时也是影响絮凝剂处理效果的因素之一。在pH值为8,处理水样中絮凝剂PAC浓度为2g/L的条件下,测试搅拌时间对COD去除率的影响。结果表明,无论是1#水样还是2#水样,PAC处理后的水样有机物去除率均随着搅拌时间的增加而上升。1#水样的有机物去除率由90%升高至91.3%,2#水样由88.2%升高至91.3%。说明在一定范围内,搅拌时间越长,PAC的絮凝效果越好。另外,当搅拌时间超过30min后,去除率上升趋缓,这说明只要保证30min搅拌,就可以确保絮凝剂的充分分散,发挥絮凝作用,过长时间搅拌,对絮凝影响甚微。

在一定范围内,PAC是一种高分子聚合物,溶解它的速度是比较缓慢的,絮凝剂颗粒自投入到水样中后,首先吸收水分,然后润胀,才逐渐扩散和分散开来。搅拌时间增长,絮凝剂在水样中越能够得到充分的扩散溶解与分散,与胶体之间接触的时间也就越长,越有利于胶体的凝集、沉降,絮凝效果越好。随着时间的继续增长,絮凝剂扩散基本完成,污染物去除率接近峰值。

3 结论

通过开展上述含油污泥脱稳和含油废水絮凝实验,得出如下结论。

(1)利用酸碱调质法,可有效实现含油污泥的脱稳,实现含油污泥的石油、泥渣、水分的三相分离。其中,与加酸调理相比,加碱调整油泥pH值至碱性9左右,不仅可以更好地获得破乳、脱稳效果,而且,脱稳后分离出的废水中污染物含量低,有利于后期污水处理。

(2)含油污泥脱稳后分离出的含油废水中有机污染物含量高,CODcr可达2000~3000mg/L,需进一步进行深度处理。含油可以利用混凝法进行处理。混凝处理时,金属盐絮凝剂PAC和FeSO4较高分子絮凝剂更能有效地脱除水中污染物,平均可以脱除水中90%的污染物。

(3)进行混凝处理时,含油废水的pH值、絮凝剂类型、搅拌时间等对混凝效果有明显影响。废水呈碱性,且搅拌充分时有利于混凝,过量投加絮凝剂以及絮凝剂的复合利用对混凝效果的提高无明显影响。

(4)实验条件下,混凝处理后废水CODcr值可以从2135mg/L降至187mg/L,未能达到排放标准,有必要进一步探讨后续处理工艺。