1 概述

油田含油污泥主要来源于容器清淤、沉降罐排泥、污水回收池清淤、油水井作业落地污泥等。含油污泥主要由储层中微小颗粒、各种化学药剂形成的絮体、管道腐蚀产物和垢物、压裂液、细菌、硫化物、苯系物、地表泥沙等组成。

油气集输及水处理系统中的污泥,如果不能及时清除,将会造成油水分离设备内的有效分离空间变小,沉降时间缩短,油水分离效果变差,降低处理设备有效处理能力,影响处理后的水质达标率。同时污泥在脱水和污水处理系统中恶性循环,导致处理后水中悬浮固体超标。排出的污泥如果得不到有效及时处理,将会对生产区域和周边环境造成不同程度的影响:一是含油污泥中油气挥发,使生产区域空气中烃浓度超标;二是堆放的含油污泥污染地表水甚至地下水;三是含油污泥中的原油会造成土壤板结,影响生态环境。据统计,目前大庆油田有限责任公司第七采油厂(简称采油七厂)产生含油污泥1.12×104t/a(含水率90%~95%),含油污泥的含水率为70%时,大约含油污泥量为0.87×104t/a。

采油七厂从2009年开始,先后应用了5套含油污泥处理装置,如下表所示:

站名 | 污泥处理工艺 | 处理能力(m³/h) | 建设时间 |

1#联合站 | 污泥浓缩罐+两级旋流+离心机 | 6 | 2009 |

4#联合站 | 污泥浓缩罐+两级旋流+离心机 | 6 | 2009 |

2#联合站 | 污泥浓缩罐+叠螺机 | 10 | 2011 |

3#联合站 | 污泥浓缩罐+叠螺机 | 10 | 2013 |

1#含油污泥处理站 | 含油污泥预处理+调质装置+离心机 | 5 | 2012 |

小计 | 37 |

2 工艺原理及流程

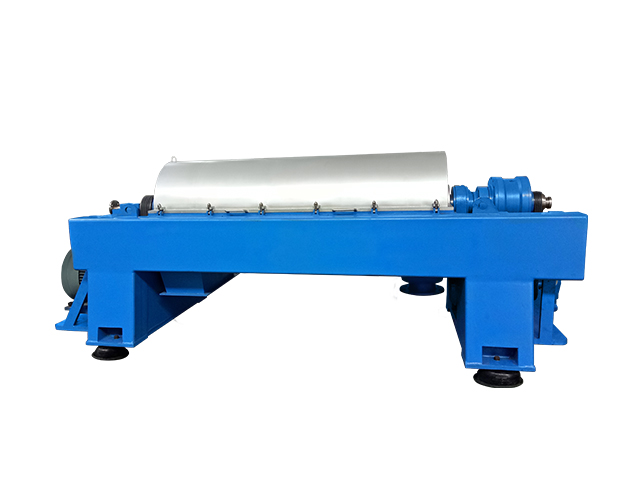

2.1 污泥浓缩罐+两级旋流+离心机

含油污泥经污泥浓缩罐重力浓缩,将污泥中的固体物质沉降、压密后,通过排泥泵送入一级旋流分离器、二级旋流分离器,含细颗粒的液体通过溢流管向上排出,粗颗粒由锥体的底流排出,进入离心机脱水。离心机高速旋转产生强大离心力,密度小的液体形成同心内层,经过可调节的堰板从转鼓大端排出;密度较大的颗粒沉降至转鼓内壁上,被与转鼓作相对运动的螺旋输送器从转鼓内壁上刮下并推至锥形端排渣口排出。

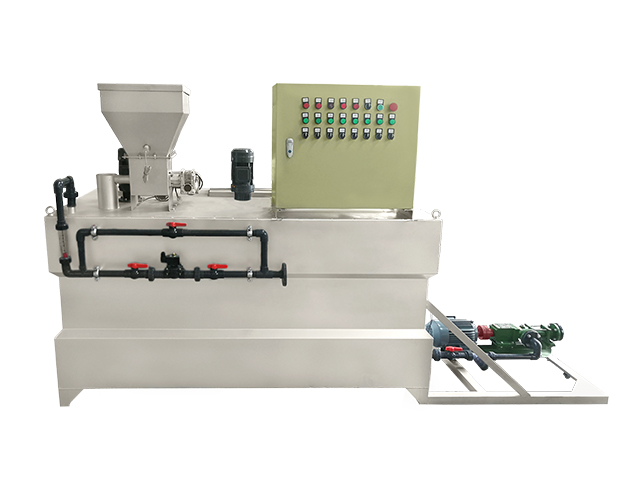

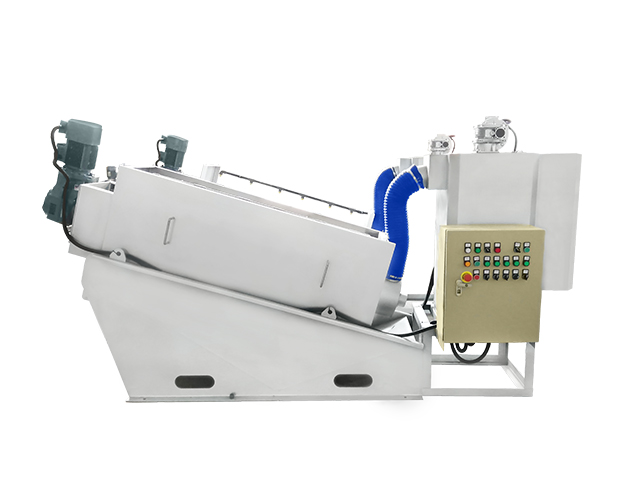

2.2 污泥浓缩罐+叠螺机

含油污泥经污泥浓缩罐重力浓缩,将污泥中的固体物质沉降、压密后,通过排泥泵送入叠螺机脱水。在叠螺机螺旋推动轴连续运转推动下,污泥中的水分从相对移动的叠片间隙中受挤压排出。

2.3 含油污泥预处理+调质装置+离心机

含油污泥通过预处理橇的污泥分选转轮与筛板的共同作用,将聚结在一起的大块污泥通过污泥分选转轮的旋转被打散,污泥中大于5mm的颗粒被分选转轮推进预处理装置一侧的大块物料收集箱内,小于5mm的污泥通过污泥分选筛板的筛孔进入污泥预处理槽。液态含油污泥、回掺热水和清洗剂、调节剂、破乳剂同时进入调质罐,在罐内搅拌器作用下,污泥与药剂充分混合,在药剂作用下,分离出污泥中油和水,上部液体溢流到油水分离器,下部含油污泥通过泵输至离心机进行固液分离。

3 运行情况及效益评价

3.1 运行情况

1#联合站污泥脱水装置于2010年8月投运,采用的是“污泥浓缩罐+两级旋流+离心机”工艺,处理能力为6m³/h。

运行过程中进行两方面改进:一是针对悬浮污泥工艺排出的污泥中含微小悬浮物颗粒较多,两级旋流处理效果不明显的情况,采取了污泥浓缩罐出口超越两级旋流预浓缩,直接进离心机的工艺;二是针对离心机脱出水悬浮物含量高,出水发黑,重新进入水系统后增加前端悬浮污泥过滤处理负荷的问题,结合现场实际增设旁通管线,将离心机脱出水经地缸(在地下的一种装置,用来收集污水)输至浓缩污泥罐循环处理。

运转主要设备离心机(功率29.5kW,转速3500r/min)、加药泵及螺旋输送机(功率4.5kW)。目前1#联合站离心机每天运行5~6h,日处理污泥量20~30m³,药剂为阳离子聚丙烯酰胺,加药浓度为40mg/L,离心机脱水后的污泥经翻斗车拉至指定存放地干化处理。脱出污泥晾晒一周后,呈黄土状,看不到含油痕迹(再一次证明脱水除泥的效果较好)。对污泥浓缩罐出泥及离心机排泥取样化验,处理后的污泥平均含水率为69.6%、平均含油率为3.7%,见下表所示:

序号 | 浓缩罐出泥(%) | 离心机排泥(%) | ||||

含油率 | 含水率 | 含固率 | 含油率 | 含水率 | 含固率 | |

1 | 7.8 | 89.4 | 2.8 | 3.3 | 69 | 27.7 |

2 | 5.6 | 89.6 | 4.8 | 4.2 | 69.7 | 26.1 |

3 | 6.4 | 89.9 | 3.7 | 3.5 | 70.2 | 26.3 |

平均 | 6.6 | 89.6 | 3.8 | 3.7 | 69.6 | 26.7 |

4#联合站污泥脱水装置于2010年5月投运,工艺同1#联合站污泥脱水装置,处理规模也为6m³/h,但其前端为“横向流+二级过滤”工艺,污水处理规模为1500m³/d,目前污水处理量为1300m³/d。污泥主要来自于横向流除油器。

运转主要设备离心机(功率29.5kW,转速3500r/min)、两级双旋流、加药泵及螺旋输送机(功率23kW),由于横向流储油器排泥量较小,目前平均3个月装置运行一次,一次排泥4~5h,日处理污泥量20~25m³,药剂为阳离子聚丙烯酰胺,加药浓度为17mg/L,离心机脱水后的污泥经翻斗车拉至指定存放点干化处理。对污泥浓缩罐出泥及离心机排泥取样化验,处理后的污泥平均含水率为67.7%、平均含油率为2.3%。

2#联合站污泥脱水装置于2012年9月投运,处理能力为10m³/h,采用的是“污泥浓缩罐+叠螺机”工艺,其前端为“一级沉降+速沉器+精细过滤”工艺,污水处理规模为5000m³/d,目前污水处理量为3500m³/d。

运转主要设备叠螺机(功率4kW)、加药泵及螺旋输送机(功率4.5kW),目前叠螺机每半个月运行一次,一次5~6h,每次处理污泥量50~60m³,药剂为阳离子聚丙烯酰胺,加药浓度为20mg/L,叠螺机脱出水输至污水回收池内沉降后泵输进沉降罐,叠螺机脱水后的污泥经翻斗车拉至指定存放点干化处理。

对污泥浓缩罐出泥及叠螺机排泥取样化验,处理后的污泥平均含水率为60.9%、平均含油率为3.2%。

3#联合站污泥脱水装置于2013年投运,处理能力为10m³/h,采用的是“污泥浓缩罐+叠螺机”工艺,其前端为“一级沉降+悬浮污泥+二级过滤工艺”,污水处理规模为5000m³/d,目前污水处理量为5100m³/h。

运行过程中进行两方面改进:一是针对3#联合站含油污泥含水较低,从叠螺机污泥稳定槽自流进絮凝反应槽的速度较慢,排泥泵一运行,污泥稳定槽内的含油污泥会从中溢出的问题,采取了增加叠螺机污泥稳定槽与絮凝反应槽的高度差来提高污泥流动性;二是增加排泥泵进出口连通阀和排泥泵出口接污泥浓缩罐进口连通阀。改造后解决了因污泥浓度过大而导致的叠螺机无法正常运行的问题。

运转主要设备叠螺机(功率3.15kW)、螺旋输送机(功率4kW),目前该站叠螺机每天运行5~6h,日处理污泥量50~60m³,加药浓度为24mg/L,叠螺机脱水后的污泥经翻斗车拉至指定存放点干化处理。对污泥浓缩罐出泥及叠螺机排泥取样化验,处理后的污泥平均含水率为58.6%、平均含油率为3.1%。

1#含油污泥处理站装置于2013年8月开始试投,设计处理能力5m³/h,处理工艺采用的是“含油污泥预处理+调质装置+离心机”,其前端为污泥收集池或罐车污泥。运行中发现由于该站污泥收集池中的污泥多数为站内清淤污泥,老化油及硫化物含量较高,处理后污油随葡北9#转油站外输至2#联合站进电脱水处理,导致2#联合站电脱水器电场不稳定,只能间断运行确保2#联合站原油处理正常运行,规划将在2#联合站新建一套热化学脱水装置,处理老化油及含硫化物较高的污油。

运转主要设备预处理装置(功率50kW)、离心机(功率40kW)、加药装置(功率3kW)等,投运期间离心机每小时出泥0.05m³,加入药剂有破乳剂、调节剂、清洗剂、混凝剂,混凝剂加药浓度为96mg/L,离心机脱出水输至站内油水分离装置进行油水分离,离心机脱水后的污泥经翻斗车拉至指定存放点干化处理。对污泥调质罐出泥及离心机排泥取样化验,处理后的污泥平均含水率为69.6%、平均含油率为4.1%。

3.2 效益评价

通过各种工艺的投资和运行费用对比,从运行费用上看,“污泥浓缩+叠螺机”脱水工艺投资较少,处理费用较低,见下表所示:

站名 | 脱水工艺 | 装置及配套投资(万元) | 加药浓度 (mg/L) | 电费(元/m³) | 药剂费(元/m³) | 污泥处理费用(元/m³) |

1#联合站 | 污泥浓缩+两级旋流+离心机脱水 | 445.53 | 40 | 3.37 | 2.88 | 6.25 |

4#联合站 | 污泥浓缩+两级旋流+离心机脱水 | 445.53 | 17 | 5.20 | 1.22 | 6.43 |

2#联合站 | 污泥浓缩+叠螺机 | 402.67 | 20 | 0.51 | 1.44 | 1.95 |

3#联合站 | 污泥浓缩+叠螺机 | 432.67 | 24 | 0.43 | 1.73 | 2.15 |

1#含油污泥处理站 | 含油污泥预处理+调质装置+离心机 | 1940.67 | 96 | 11.06 | 6.91 | 17.97 |

4 认识及建议

(1)“污泥浓缩+叠螺机”脱水工艺一次性投资和运行费用均低于“污泥浓缩+离心机”工艺,且现场噪音较低,调节方便。污泥浓缩罐出泥可直接进离心机或叠螺机脱水,能简化排泥泵及两级旋流预浓缩工艺,建议在今后设计时,增设排泥泵进出口连通管线、污泥浓缩罐出口取样口。

(2)针对污油中含硫化物较多区域,在新建含油污泥集中处理站时,配套应用去除硫化物的工艺设备及相应的解决措施,以保证后续工艺的平稳运行。

(3)对于产生污泥量较多的站库,在站内集中应用污泥减量化工艺;对于产生污泥量较少的站库,可采取日常排泥进污泥浓缩罐浓缩后,拉运至集中处理站处理的模式。