1 卧螺离心脱水机简介及影响因素

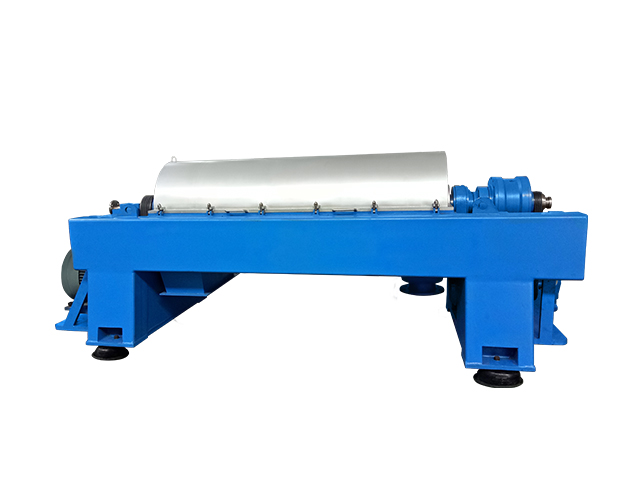

卧螺离心机全称是卧式螺旋卸料离心机,它有沉降和过滤两种形式,可以连续装卸料运转,目前应用较多的是沉降式。因此,常用的卧螺离心机也称卧式螺旋卸料沉降离心机,其主要作用是利用离心力的作用将固体从液体中分离出来(即两相分离)。

1.1 卧螺离心机的发展和优势

目前,国内的大部分污水处理厂都使用带式压滤机进行污泥脱水,而卧螺离心机的使用却比较少。其原因是离心式脱水机的噪音大、能耗高。近年来,由于卧螺离心脱水机具有独特的优势,使得它在国内的应用越来越广泛。卧螺离心脱水机已经成为继板框压滤机和带式压滤机之后,又一代新型的污泥脱水设备。

与带式压滤机相比,卧螺式离心脱水机具有如下优点:

(1)维护简单。卧螺式离心脱水机利用离心沉降原理进行固液分离,不使用滤网,减少了冲洗滤网工作,也不用定期更换滤网。

(2)操作简单,自动化程度高。卧螺离心脱水机在进行污泥脱水时,随着进泥浓度和进泥量的变化,离心机的差速和扭矩值能够适时自动做出调整以适应进料量的变化,不需要操作人员进行调控。与之相反的是带式机在脱水过程中需要有专人根据进泥情况进行调控,且对操作人员要求较高。

(3)节省絮凝剂投加量。卧螺离心机利用离心原理进行脱水,细小的污泥也可以与水分离,所以絮凝剂的投加量较少,一般为:1.2kg/tDS。而带式压滤机由于滤带孔径限制,所以需投加较多的絮凝剂使污泥形成较大絮团才能避免污泥透过滤带,一般投加量为3kg/tDS。

(4)占用面积小,对工作车间污染小。与带式脱水机相比,卧螺离心式脱水机对工作空间要求比较小,与之配套的机械设备少,在运行的过程中无污水、污泥和臭气外溢,运行时对所在空间的污染少,能够更好保证操作人员的身体健康。

从上面几点可以看出,卧螺式离心机在维护保养、运行调试、絮凝剂使用量及对工作环境的影响方面比带式压滤机有明显的优势。

1.2 卧螺离心机原理

卧螺离心机,是污水处理厂中一种广泛应用的污泥脱水处理设备。虽然不同生产厂家的不同规格或型号的卧螺离心机具有不同的设备结构、设备材质、规格和运行调整机构等,但是其基本设备原理是相似的。

卧螺离心机的工作原理是,污泥溶液在转鼓中旋转,受到离心力的作用,由于污泥溶液中固体物质和液体的密度不同,在离心力的作用下密度大的固体颗粒加速沉降,从而达到固相与液相分离。在污泥脱水的过程中,污泥溶液与絮凝剂溶液同时被输入到转鼓内,在转鼓内两者充分混合絮凝(根据絮凝剂加入的位置不同,絮凝反应发生的位置也不同,也可能是在进入转鼓之前已经发生絮凝反应),在螺旋与转鼓的高速旋转和摩擦阻力作用下,污泥溶液会在转鼓内壁形成一个液环层,而密度较大的污泥颗粒则在离心力的作用下沉积在转鼓内壁形成固环层(泥层),由于螺旋的转速和转鼓转速不同,两者之间有一定的相对转速差,沉淀在转鼓腔体内壁的泥就会被螺旋推送到转鼓的锥角端,推出液面后(干燥区)的污泥被脱水干燥,从污泥排出口排出,上清液从转鼓另一端(大端)排出,污泥实现固相与液相的分离。

1.3 卧螺离心机影响因素

影响卧螺式离心机脱水效果的因素很多,且这些参数间的关系也比较复杂。一般来说,可以将影响因素分为两类,一类是不可调节因素,一类是可调节因素。不可调节因素是指转鼓的直径、有效长度和锥角,带有螺旋片的转子螺距等固定几何参数。不可调节的因素不能在运行过程中进行调整和优化,这些参数只与设备的型号有关。设备的可调因素是指那些在进行污泥脱水的过程中可以根据进泥量和脱水效果进行调质的参数,这些参数包括转速、扭矩、差速、絮凝剂投加位置和投配率等。这些参数可根据需要调节变化。另外,污泥的性质如污泥颗粒的大小及分布、表面电荷情况、进泥含水率、糖类含量、蛋白质含量、污泥龄及丝状菌长度等也都影响污泥的脱水性能。在污泥本身的性质当中,污泥颗粒的大小及分布是影响污泥脱水的重要因素。但其主要因素是转筒转速(决定分离因数)、污泥投配速率与停留时间(即分离时间)。

1.4 卧螺离心式脱水机参数因素与脱水效果之间的关系

(1)固定参数因素

①转鼓的大小

卧螺离心式脱水机转鼓的大小主要由其直径和长度决定。增加转鼓直径和长度能够提高卧螺离心机污泥处理能力。在相同转速条件下,污泥的脱水效果与转鼓的大小成正比。但转鼓直径不能无限增加,因为在转速一定的条件下,转鼓直径越大对制造材质的坚固度要求越高,所以,受材质强度的限制,直径大的转鼓转速必须降低,从而导致离心力降低。通常转鼓直径为200~1000mm,长径比为3~4。

另外,由于大直径转鼓的螺旋输渣能力较大,所以在处理量相同的情况下,大直径转鼓离心机可以在较低的速差下运行。但是差速越小,污泥在转鼓中的沉降作用越充分,脱水后泥饼的含水率越低,滤液澄清液也越好。

②转鼓锥侧倾角(半锥角)

转鼓锥角越大,脱水滤液的质量越好;而从排泥速度和脱水效果来讲,转鼓锥角越小,排泥越好,污泥含水率越低。

③螺距

螺距是相邻两螺旋叶片间的距离,螺距的大小会对排泥效果有一定影响。螺距大污泥堵塞的机会就大,螺距小则有利于排泥。

(2)可调节的机械因素

①转鼓转速

转鼓转速可以通过变频电机或液压马达来调节。离心力的大小与转鼓的转速成正比,高的转速能够提供大的离心力,有利于降低脱水后泥饼的含水率。但是提高转鼓转速必然需要消耗更大的动力,也会影响机械的使用寿命。

②转鼓与螺旋的差速

卧螺离心机差速的大小对污泥脱水效率和脱水效果都有影响。差速小,滤液质量比较好,脱水处理后泥饼的含水率比较低,但是同时也会降低污泥的处理效率,引起污泥堵塞;但是差速过大,会使滤液质量和脱水效果变差。所以,在对脱水机进行运行调控的时候必须要兼顾进泥量和脱水效果之间的关系。

③液环层

卧螺离心机在进行污泥脱水时,沿着转鼓壳体形成的同心液层,称为液环层。液环层厚度是卧螺离心机进行工艺优化时的一项重要参数。液环层的厚度一般是在停机状态下通过手动调节液位挡板的高低来改变的。通过调节液环层的厚度可以改变转鼓内干燥区的长度,增加液环层厚度,可以提高滤液质量,但是泥饼含水率也随之增加;相反,降低液环层厚度,滤液的含固量增加,但是泥饼含水率会降低。所以在对离心脱水机运行调控时必须要兼顾泥饼含水率和滤液浓度两个方面。

1.5 污泥性质对卧螺离心式脱水机运行效果影响

(1)水分布对污泥脱水的影响

随着技术的发展,污泥脱水已经实现了机械化和自动化。目前,常用的污泥脱水设备有板框压滤机、带式压滤机、卧螺离心机等。虽然这些机械化的设备大大提高了污泥的脱水效率,但使用这些脱水机进行脱水也只能将污泥的含水率下降到约80%,很难再将其含水率降得更低。很多研究结论发现,水在污泥中分布特征直接影响了污泥脱水效果。国外学者做了大量研究工作来分析污泥中所含有水的形态和分布情况。近年来,研究者们通常将水简单地分为自由水和束缚水两类,自由水可以通过机械力(如离心脱水、压滤脱水等)去除,去除率可以通过脱水设备和工艺来改进;束缚水与污泥中的固体颗粒有较强的结合力,不能被常规的机械力分离,很难通过机械法降低泥饼的含水率。

(2)化学组成对污泥脱水的影响

污泥的化学组成影响脱水效果。污泥中的蛋白质、脂肪、碳水化合物和核酸等有机物对水分具有吸附能力。有研究结果表明,污泥中每克蛋白质可吸附约4~5克水。另外,在微生物表面包裹的大分子胞外聚合物(EPS)对水分也有很强的吸附能力。由此可见,降低污泥中有机物含量可以提高污泥的脱水性能。

1.6 絮凝剂及添加剂作用

采用活性污泥工艺的污水处理厂产生的污泥主要是由带负电荷的亲水性胶体颗粒组成,有机物含量高,脱水困难。改善污泥的脱水性能是污泥脱水的关键,比较常用的方法就是通过向污泥中投加絮凝剂(调理剂)来对污泥进行调理。絮凝剂对污泥进行调理的原理是絮凝剂(无机或有机絮凝剂)投加到剩余污泥中后,污泥颗粒本身所带的负电荷被絮凝剂所携带的正电荷中和,中和后污泥颗粒之间的排斥力减弱,彼此之间在碰撞的作用下相互聚集而形成大的絮团,这些絮团的形成降低了污泥的比阻,改善了污泥的脱水性能。在污水处理厂中用来对污泥进行调质的絮凝剂分为无机类和有机类两种,其中无机高分子絮凝剂主要是聚铝和聚铁,其优点是价格低廉,但其絮凝效果和絮凝效率均低于有机絮凝剂。有机高分子絮凝剂具有产品稳定性好,适用范围广、絮凝效果好、投药量少、絮凝速度快,形成的絮体过滤性好等优点,因而应用越来越广泛。

2 污泥脱水效果影响因素分析

北京市某污水处理厂一直存在污泥难脱水,泥饼含水率超过城镇污水处理厂污染物排放标准(GB 18919-2002)的要求,无法稳定低于80%,为解决此问题,首先分析了该厂的历史数据,并找出与泥饼含水率相关的指标和运行参数。

2.1 运行工艺及脱水设备介绍

北京市某污水处理厂处理规模10万吨/日,工艺采用改良倒置式A2/O工艺,主要以除碳脱磷为目标,辅以一定程度的脱氮,以加强生物除磷和利于保障沉淀池正常运转;污泥处理采用离心脱水,缩短剩余污泥停留时间,防止厌氧和磷的重新释放;处理后的出水经消毒(季节性)排放。

剩余污泥经贮泥池通过破碎机将大颗粒泥渣破碎成小颗粒,而后经螺杆泵输送至离心脱水机进行脱水处理,脱水后泥饼外运处理,滤液回流至粗格栅前。

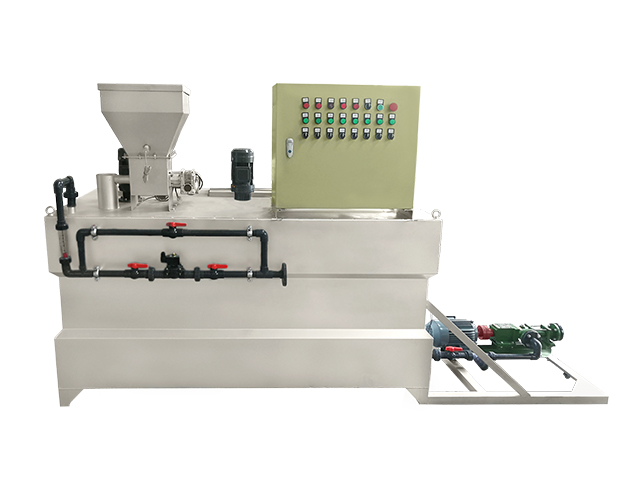

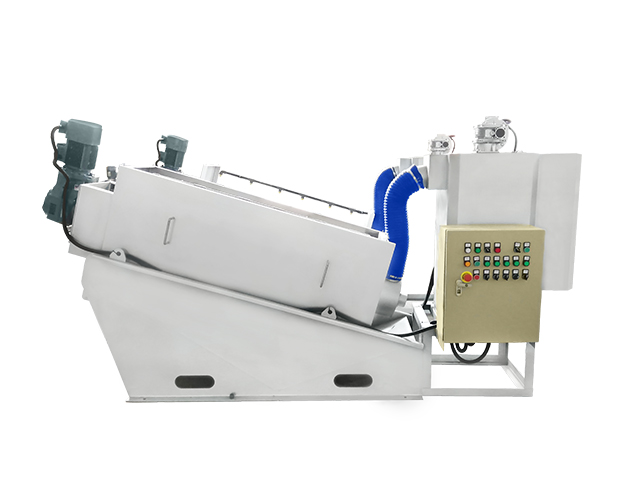

设计选用3台离心机,两用一备,型号为ALDEC606离心式脱水机,单机负荷≥500kgDS/h,出泥含水率<80%,功率75kW,转速2900rpm。进脱水机前投加阳离子絮凝剂对污泥脱水性能进行调理,并在脱水机前设置前后两个加药点,以便对药剂和污泥混合时间进行调节,设计两套PAM溶药系统,一用一备,型号为Polyrex4.0,制备能力7.7~10kg/h/台,溶液浓度0.5%,功率3.0kW,熟化时间40~60min。

2.2 污泥性质对脱水效果的影响

污泥性质影响污泥的脱水效果,本节主要分析污泥中有机物含量与脱水效果的关系以及影响污泥性质的因素。

通过对2006年至2010年历史数据的分析发现,泥饼含水率与泥饼有机物含量有很大的相关性,在泥饼有机物含量高时,泥饼含水率也较高,并且当泥饼有机物含量高于70%时,泥饼含水率很难达标(<80%)。

泥饼有机物含量的高低会影响到泥饼含水率的高低,这和有机物自身结合水含量的高低有关,微生物细胞内水分是不能通过挤压脱除的。泥饼有机物含量的高低主要与水处理工艺控制有关。

2.3 污泥性能与离心脱水效果的关系

本节试通过具体的污泥性能指标(SVI、污泥龄以及出水SS浓度)的分析来讨论其与离心脱水效果的关系。

2.3.1 泥饼含水率与污泥体积指数的关系

泥饼含水率与污泥体积指数呈一定的正相关关系,尤其是污泥体积指数有较大幅度变化的期间,在污泥体积指数低于100mL/g时,这种相关关系不明显,此时的泥饼含水率主要与脱水设备的运行管理有关。

污泥体积指数代表污泥的沉降性能,体积指数越大,其沉降性能越差,脱水后泥饼含水率也越高。

2.3.2 泥饼含水率与污泥龄的关系

泥饼含水率与污泥龄存在较好的反比关系,即污泥龄长,泥饼含水率低;污泥龄短,泥饼含水率高。根据研究可知,维持相对较长的污泥龄对改善污泥的脱水性能有很大好处。

2.3.3 泥饼含水率与出水SS浓度的关系

出水SS浓度可以用来表征污泥的絮凝性能,通过泥饼含水率与出水SS浓度的对比来分析污泥絮凝性能与脱水性能的关系。

出水SS增加原因可能是LB(松散附着物)增加,污泥与水分子之间的极性作用增强,污泥絮体内间隙水增加,絮体的Zeta电位增加,相互间的静电斥力增大,与水分离的难度增加,沉降性能降低,故微小絮体增多。

出水SS与泥龄存在一定的负相关关系,而泥龄与LB质量成反比关系,故LB质量与出水SS呈正相关。即污泥絮凝效果不好时,出水SS浓度增加,污泥也较难脱水,泥饼含水率相应增加。

2.4 絮凝剂投加与离心脱水效果的关系

污泥中的固体物质主要是胶质微粒,与水的亲和力强,很难脱水,所以需要添加化学药剂,对污泥进行调理,改变污泥的胶体结构,减少其与水的亲和力,从而改善其脱水性能。在多数时间,运行结果是泥饼含水率高时,对应的絮凝剂投配率也高,原因在泥饼含水率高时,该厂在脱水机系统调整时加大了絮凝剂投配率,企图通过增加絮凝剂投配率来提高泥饼质量。由2009年12月的数据可以看到,在泥饼含水率高于80%以后,通过提高絮凝剂投配率很难降低泥饼含水率,可以说明两点,一是絮凝剂的投配率并不是越高越好;二是絮凝剂的性质要与污泥性质相匹配,否则也达不到理想的调质效果。

通过2.2节和2.3节的讨论,如要改善离心脱水效果,都涉及曝气池工艺的调整,此调整还涉及到水质达标和运行成本等多项因素,比较复杂。所以,可以从絮凝剂的选择方面入手,通过找到与泥质相匹配的絮凝剂来提高脱水效果。根据2.2节的分析结果(污泥的脱水性能主要与泥饼有机物含量有关),计划在不同的泥饼有机物含量条件下,进行絮凝剂的招标工作,目的是找到不同泥质条件下较优的絮凝剂型号来改善脱水效果。

2.5 小结

通过对历史数据的分析发现:

(1)泥饼有机物含量和泥饼含水率呈正相关,并且当泥饼有机物含量高于70%时,泥饼含水率很难达标(<80%),泥饼有机物含量主要与曝气池工艺控制有关,其与曝气池食微比F/M存在一定的正相关关系,但是污水处理厂工艺控制还与很多其他方面的因素有关,比较复杂,不能仅考虑降低有机物含量而做出调整。

(2)曝气池污泥的SVI越低、污泥龄越长、出水SS浓度越低,越有利于污泥脱水。

(3)单纯靠提高絮凝剂投配率的方法不能使脱水后污泥的含水率降低到80%以下,需要寻找与污泥泥质相匹配的絮凝剂,才能有效改善脱水效果。

3 卧螺离心脱水机调控分析

针对该污水处理厂污泥难脱水的现状,首先对脱水机进行调控分析,研究合理的脱水机调控方法以及脱水机可调参数的选择方法。提高脱水设备的操作调控水平是改善脱水效果的重要前提和关键控制点。本章主要通过对调控过程记录数据的分析,来讨论脱水机调整方式的改进机会,进而提高脱水机的运行效果。

3.1 概述

2010年12月,对该污水处理厂卧螺离心脱水机运行进行了调试,目标是在滤液可接受(认为滤液含固量小于500mg/L是可接受的)的前提下,监测不同投配率、进泥量时的泥饼含水率等数据,并分析各参数间的关系。

3.2 数据分析

测试期间,泥饼有机物含量平均值为76.4%,标准差1.2%,有机物含量较稳定。原始数据经整理,计算参数间的相关系数,见下表:

进泥量 | 投配率 | 进泥浓度 | 扭矩 | 差速 | 泥饼含水率 | |

进泥量 | 1 | |||||

实际投配率 | -0.39 | 1 | ||||

进泥浓度 | 0.53 | -0.59 | 1 | |||

扭矩 | -0.23 | 0.10 | 0.02 | 1 | ||

差速 | 0.74 | -0.73 | 0.65 | -0.21 | 1 | |

泥饼含水率 | 0.56 | -0.88 | 0.59 | -0.34 | 0.80 | 1 |

注:相关系数为正表示,两个变量正相关,即变化趋势相同;

相关系数为负表示,两个变量负相关,即变化趋势相反;

相关系数的 值越大表示两个变量的相关性越强。

3.2.1 泥饼含水率与各参数之间关系的定性说明

在滤液可接受的前提下,从监测的数据可知,泥饼含水率与投配率、差速、进泥浓度、进泥量均存在一定相关性;但是,泥饼含水率与扭矩的相关性较弱。

(1)投配率增加,含水率降低。

此关系可以从絮凝剂理论的角度来解释。随着投配率的增加,原泥的絮凝速度会增加,絮体也会更密实一些,这都有利于降低含水率。适当提高投配率可以获得更好质量的泥饼。

(2)差速降低,含水率降低。

此关系可以理解为,在假设泥环高度一定的情况下,差速越低,污泥在转鼓内的停留时间越长,这也就意味着污泥在高离心力状态下的停留时间增加,有利于脱水效果的提高。降低差速可以获得更好质量的泥饼。

(3)进泥量增加,含水率增加。

此关系可以理解为,假设泥环高度是一定的,当进泥量增大时,要获得同样好的滤液就意味着单位时间在转鼓上沉积更多的污泥,这样就需要更高的差速将沉积污泥推出转鼓,否则污泥就会从滤液跑掉,污泥在转鼓内的停留时间降低,污泥含水率增加。适当降低进泥量可以获得更好质量的泥饼,但是在实际生产中进泥量的调整不能以脱水机的运行控制为出发点,而是要根据工艺运行情况来确定。

(4)进泥浓度增加,含水率增加。

对于此关系,有两个原因。 ,进泥浓度高时,为了获得同样好的滤液就意味着单位时间在转鼓上沉积更多的污泥,这样就需要更高的差速将沉积污泥推出转鼓,污泥在转鼓内停留时间减少,泥饼含水率增加。第二,调试数据进泥浓度较高是出现在较高进泥量(50m³/h和60m³/h)的时候,此时泥饼含水率又较高,所以进泥浓度与含水率的关系也可能是巧合。如需证明此点还需要再做进一步的实验,本次调试由于受到水厂工艺运行的限制,未能执行后续实验。

3.2.2 差速与各参数之间关系的定性说明

由监测数据可以看出,差速与进泥量、絮凝剂投配率以及进泥浓度都有一定的相关关系,具体说明如下:

(1)进泥量增加,差速升高。

存在此关系主要有两个原因: ,因为这次调试的前提是获得可接受的滤液,假设泥环高度是一定的。当进泥量增大时,就需要提高差速来维持滤液含固量。第二,随着流量的增大,转鼓内的流体可能发生更大的震动,这就破坏了絮体影响其密实性,就需要更高的差速来维持合格的滤液含固量。

(2)投配率降低,差速增大。

存在此关系的原因是,投配率低,絮体的沉降速度慢,密实性差,这样可能使泥环很容易维持较厚(高)的状态,所以只有增大差速才能维持滤液含固量。

(3)进泥浓度增加,差速升高。

此关系可以理解为,在假设泥环高度是一定的前提下,当进泥浓度增加时,就需要更高的差速才能维持滤液含固量,此点和进泥量增加差速升高的 个原因是类似的。而且也可以说明进泥浓度增加含水率增加的 种原因的可能性比较大。下面引入固体负荷(流量×浓度)这个概念来更好的说明流量与浓度的作用。

下表是进泥流量、进泥浓度以及固体负荷与差速和泥饼含水率的相关性比较:

进泥流量 | 进泥浓度 | 固体负荷 | |

差速 | 0.74 | 0.65 | 0.78 |

泥饼含水率 | 0.56 | 0.59 | 0.62 |

可见固体负荷与差速或含水率的相关性均略大于进泥流量或进泥浓度的相关性。所以在考虑物料量对脱水效果的影响时,用固体负荷可能会更反映本质。

3.2.3 扭矩与差速、泥饼含水率相关性差

虽然扭矩与差速、泥饼含水率的相关性差,但其是负相关的,这与污水厂脱水机调整的历史经验是一致的,而且在本次调试过程中升高差速时,扭矩确实会降低。其表现出的相关性差可以理解为,差速扭矩不存在对应关系,但在其他因素相对稳定时,它们是存在相关性的,本次调试不能保证其他变量是稳定的(这里说的因素有可能是这次未检测的)。

3.3 脱水机调控方法

综合上文的分析,在滤液含固量合格的前提下,对影响泥饼含水率的因素按照由强到弱的影响程度排序为:

投配率>差速>固体负荷>进泥浓度>流量负荷(进泥流量)

根据上述的数据分析,在设备调控的层面上来尽可能降低泥饼含水率。

(1)确定边界条件、工艺条件(处理量、含水率、滤液)、经济条件(絮凝剂用量)。

(2)依据经验,以小于絮凝剂允许上限的量投加絮凝剂。

(3)调节差速,并将扭矩设定值调高到一个基本不可达到的较高值,但要小于7(设备要求)。

(4)检测滤液是否合格。如不合格,继续调节差速。

(5)滤液合格之后,检测滤液质量是否有提升空间。如有提升空间,则继续调节差速。

(6)如滤液质量无提升空间,则检测泥饼是否合格。如不合格,则增加投配率,但不可超过投配率上限。

(7)如泥饼合格,则每隔1~2小时,检测脱水机运行情况。

3.4 实现脱水机量化调控的问题

目前该污水处理厂提出了工艺运行量化管理的概念,对于脱水机控制来讲,量化的概念应该是可衡量化,或者说是有据可依。而在实际操作中这个“据”存在两个问题,一个是准确性,另一个是及时性。

上节的脱水机调控方法中,需要检测的有滤液含固量、泥饼含水率。需要人做出判断的有制定的边界条件和起始投配率等。以下列出各项目的及时性和准确性的现状。

及时性 | 准确性 | 备注 | |

滤液含固量(化验) | × | √ | 虽然准确但等到数据出来,指导意义也有限了 |

泥饼含水率(化验) | × | √ | |

滤液含固量(现场观察) | √ | × | 虽然及时但很难看出细小差别 |

泥饼含水率(现场观察) | √ | × | |

边界条件(工艺、经济) | × | ? | 就目前的分析技巧,想达到准确的量化比较难 |

脱水机起始参数设定值 | √ | √? | 需要有经验的运行工,培养这样的员工的时间成本是多少呢? |

所以这种操作人员凭经验的调控有时不能达到期望的量化。这就需要引入更多的理性约束来解决这个问题。

(1)滤液含固量与泥饼含水率

对于这两个量的测量可以通过快速检测仪器指导现场生产,用班组化验作为补充。例如用“红外线快速水分测定仪”等。

(2)边界条件与初始设定参数

这两个值的确定需要有大量的准确的基础数据并加上科学有效的数据分析方法才能实现。首要任务是做到数据准确。需要取样人员准确记录取样时的脱水机参数。需要获得的数据有:固体负荷(进泥流量、进泥浓度)、絮凝剂投加量、差速、转速、泥饼有机物含量、泥饼含水率、滤液含固量、扭矩、转鼓转矩、功率等。

3.5 小结

本章通过对脱水剂调试,记录实验数据,并对实验数据进行了分析,发现泥饼含水率、进泥量、进泥浓度、差速以及扭矩之间存在一定相关关系,并且对存在相关关系的原因进行了分析,还发现进泥固体负荷与泥饼含水率和脱水机差速的相关性更大。

通过对调试数据的分析,对影响泥饼含水率的因素进行了由强至弱的排序,并且提出了脱水机的调控方法,目的是从设备调控的层面上尽力降低泥饼含水率,提高脱水效果,同时节约成本,避免絮凝剂的过量投加。