两种污泥脱水系统在水厂应用的比较

行业动态

随着浙江省“五水共治”的推进和展开,人们对水处理技术在环境改善中的作用越来越关注,污泥脱水作为水处理流程向环境转移的一道关键工艺非常值得研究。污泥脱水系统可以将污泥水减量至原先体积的十分之一甚至更少,处理后的水也能够被重新回收利用,不仅能有效节水并减轻对环境的影响,同时也为进一步的无害化处理打下良好的基础。一项优良的污泥脱水技术在污水处理、供水保障、环境保护、建筑泥浆处理方面都有着广泛的推广前景,也必将在环保领域和市政行业发挥出越来越大的作用。

宁波市自来水有限公司下属毛家坪水厂是日制水能力50万t的现代化大型水厂,它自水库取水,原水经常规工艺处理后,生产出符合饮用水标准的成品水输送至城市。在生产水的同时,也产生一定量的污泥水,虽然这部分污水量仅占产水量的1.2%~1.5%,但由于其中含有大量的泥沙、腐殖质、藻类等无机和有机杂质。如果不经过适当处理就直接排入江河湖泊等水体,势必会成为水体的污染。因此,水厂建设了板框式污泥脱水系统,对水厂生产过程中产生的污水和污泥进行处理。

该污泥处理系统在正常的工况下可以满足水厂日常污泥处理的需求。但是2012年和2013年连续两年的超强台风给水厂的运行带来了严峻的冲击和考验,尤其是暴雨导致原水中污染物负荷量剧增使该系统不堪重负,为此,水厂在2014年新增了离心式污泥脱水系统作为补充。

本文基于此,以使用同一污泥来源为基础,对两套污泥脱水系统展开研究,分别从技术差异、投资和运行成本、运行效果、经济效益和环境效益等方面对其进行比较分析,进而得出污泥处理的合理化建议。

1 水厂污泥的来源和系统组成

1.1 污泥的来源与主要性质

1.1.1 污泥的来源

水厂的污泥主要包括两部分,一部分来自刮泥机刮除的沉淀池底部的积泥;一部分来自收集滤池反冲洗废水的废水调节池底部的积泥。

1.1.2 污泥的性质分析

给水厂污泥主要来自于原水中的泥沙等悬浮物、原水中的杂质等无机颗粒、原水色度和浮游生物、藻类的残骸等,以及在处理过程中投加的铝盐等各种絮凝剂。污泥中一般以无机成分为主,有机成分含量较少。有机成分占污水中悬浮物的比例也随原水水质的不同而变化。

结合水厂排放污泥的实际情况,水厂沉淀污泥主要由混凝剂聚合氯化铝形成的金属氢氧化物、石灰沉淀物、泥沙、淤泥及有机、无机物组成,并随原水水质变化而有较大的变化;由于进入滤池的浊度相对稳定,因此其污水的排放量变化较小,滤池反冲洗排水形成污泥的特性基本上应与沉淀污泥同类,并包含随反冲洗废水流失的石英砂和铁、锰截留物。

1.2 水厂污泥处理系统组成和运行

水厂的污泥处理系统可以划分为污泥收集-输送和污泥脱水处理两大部分。

污泥收集-输送系统:大型平流沉淀池中安装了往复式底部刮泥机,该设备通过间歇运行将自然沉降的污泥收集到沉淀池的排泥槽中再排放到沉淀池的两个污泥井。反冲洗废水调节池也是通过刮泥机将污泥收集至平衡池里。

污泥脱水处理系统:来自上一系统的污泥进入总容积为1160m³的两个污泥平衡池后,通过沉淀并去除上清液后由推流式搅拌机进行搅拌、均质,然后由泥螺杆泵将污泥输送至板框式压滤机/离心脱水机进行处理,在输送的过程中还会同步加入PAM作为絮凝剂以改善处理效果,污泥由无轴螺旋输送机输送至污泥堆棚等待外运。

2 板框式和离心式污泥脱水系统的组成和运行

2.1 板框式压滤机脱水系统介绍

2.1.1 板框式脱水系统的组成和运行

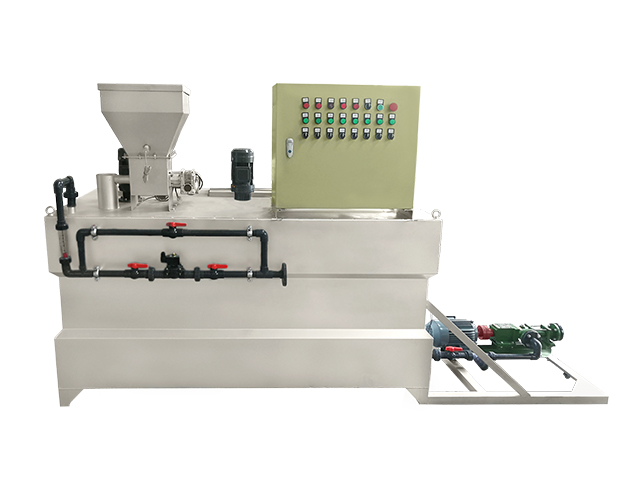

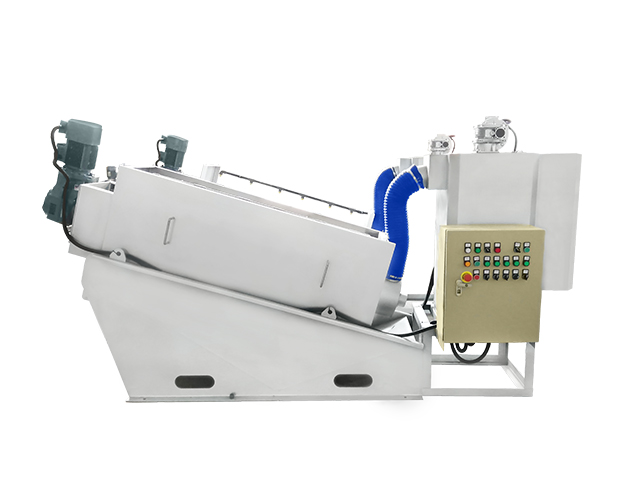

板框式脱水系统由污泥进泥螺杆泵、在线混合器、PAM絮凝剂投加系统、板框式压滤机、隔膜挤压泵、高压冲洗水系统和螺旋输送机等组成。

系统以压力控制为核心,分为以下几个阶段进行工作:

(1)准备阶段:板框机滤板组关闭并增压,压力为3.2×104kPa。

(2)进泥阶段:污泥进泥螺杆泵从污泥平衡池中抽取污泥水,由在线混合器将PAM制备装置中的药剂和污泥水进行高速反应形成絮体,再进入板框脱水机的滤室内并将其充满,在此过程中以进泥泵不断降低流量来控制进泥压力维持在800kPa附近,污泥进泥流量从初始的60m³/h逐渐降低至设定流量7m³/h时结束进泥过程,这一阶段滤室内的泥饼依靠进泥泵的压力完成初步的挤压脱水过程。

(3)挤压阶段:专用挤压螺杆泵的清水会在进泥阶段结束后打入滤板组的28块隔膜板中,以1.5×10³kPa的压力对滤室内的泥饼进行二次挤压从而进一步提高其含固率。

(4)卸料阶段:挤压阶段结束后,通过高压空气将中央进泥管的泥料吹出,板框式压滤机会自动卸掉压力,然后在拉板小车的帮助下将滤板一块一块拉开,泥饼在重力的作用下落至螺旋输送机中被送走。

(5)冲洗阶段:多次处理污泥后,由高压冲洗水系统对滤布进行冲洗,以恢复滤布的过滤效果。

上述的几个阶段中除去卸料阶段需要人工辅助以外,其他都在压力变送器、防干运行保护器、压力保护开关、安全光幕等各种自动化监控装置及PLC系统的监控下实现自动化运行。

2.1.2 板框式压滤机的日常运行情况及相关参数

对水厂污泥脱水板框式压滤机日常运行参数进行统计整理,两台板框机每天平均工作3~4个批次,每台板框式压滤机运行一个批次的时间约3h,每天工作时间为11.5~13.5h,进泥含固率为1.0%~2%,每个批次处理污泥量约25~50m³,泥饼含固率为35%~40%,阳离子聚丙烯酰胺一般加注量约2.8~4.5kg/(t·干泥),PAM加注浓度为0.15%~0.2%。每批次运行时间中进泥压滤时间约90min,隔膜挤压时间约45~50min,开板卸泥时间约15~20min,滤布清洗时间约70min,清洗周期为3个批次一次,反冲洗压力为0.8MPa,反吹压力为0.8MPa。

2.2 离心脱水机脱水系统介绍

2.2.1 离心脱水系统的组成的运行

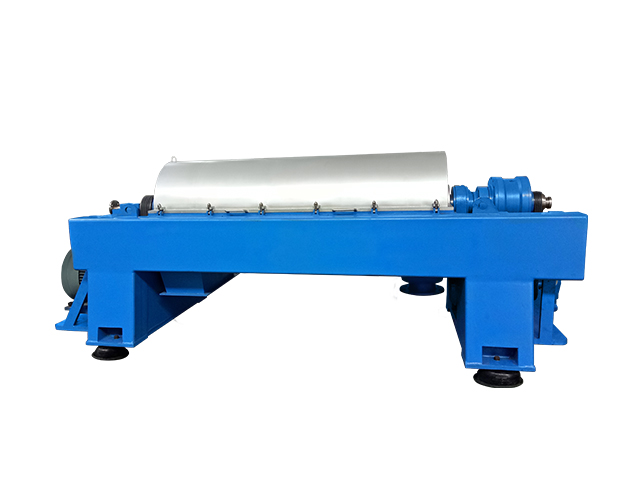

离心脱水系统由切割机、污泥进泥螺杆泵、PAM絮凝剂投加系统、离心脱水机、螺旋输送机和冲洗泵等组成。

污泥水从污泥平衡池在重力的作用下流至污泥切割机,由污泥切割机将污泥水中可能存在的各种纤维物质切碎,以避免对离心机转鼓造成缠绕,然后由污泥进泥螺杆泵将污泥水按照设定的流量输送至离心脱水机进行处理,PAM絮凝剂在离心机进料口同步加入,依靠高速运转的离心机转鼓进行混合反应,脱水后的污泥由螺旋输送机及时输送出,而分离的水则由排水管同步排出。每次运行完毕后需要一台小型的冲洗泵将离心机内部转鼓上残留的污泥冲洗干净。

2.2.2 离心脱水机工作原理

离心脱水机的工作原理是:需脱水的污泥从该中心管进入脱水机内转子,在离心力的作用下,被甩至周壁,形成一个圆环形的浅池。由于污泥中所含成分的相对密度不同,在转子内会产生分层现象,较重的无机颗粒位于圆环外层;固体颗粒比水重,在转子内壁上沉淀,即位于圆环的外层;较轻的水形成内环。这种离心式脱水机的一端设有高度可调的圆环形堰板。转子内圆环形浅池的浓度取决于堰板的高度。随着进泥量的增加位于转子中心即内层的水分积到一定厚度,超过堰板高度后翻过堰板排出。堰板的高度直接影响澄清区的沉淀时间和脱水效果。一般堰板的内径大于椎体的直径。在堰板的另一侧设有螺旋输送器,沉淀在转子内壁上的污泥固体依靠转子和螺旋输送器的速度差输送至转子的椎体端,进一步脱水后排出。一般螺旋输送器的转速略大于转子的转速。通过调节螺旋输送器的速度和堰板的高度来达到较佳脱水效果。

2.2.3 离心脱水机的日常运行及相关参数

毛家坪水厂污泥脱水离心机自2015年4月份正式投入运行以来,调试后按照以下参数运行,进泥量为30~35m³/h,进泥含固率为1.0%~2%,PAM投加浓度为0.15%~0.20%,PAM投加量为4.0~6.3kg/(t·干泥),离心机转筒工作速度为2650~2763r/min,离心机差速度为3.0~5.0r/min,出泥含固率约为25%~30%。

离心脱水系统在应对2015年“灿鸿”台风带来的高浊度原水的冲击中以及板框机定期维护工作中起到了预期的作用。

3 板框式和离心式污泥脱水系统比较

3.1 两种污泥脱水系统的技术差异分析

两种污泥脱水系统存在着一些差异,下面分别从两种污泥脱水系统的工作原理、占地投资、系统组成、工作方式、运行操作、运行控制等方面进行介绍:工作原理上,板框式压滤机主要是通过挤压达到污泥脱水的效果,而离心机则是通过离心力的作用降低污泥含水率;占地投资上,板框式压滤机占用空间大,土建费用高,而离心机占用空间小,土建费用低;系统组成上,板框机的系统组成比较复杂,包含了隔膜挤压系统、高压冲洗水系统、压缩空气系统等,只有各个部分协同工作才能保证整个板框机污泥脱水系统的正常运行,而离心机污泥脱水系统则相对简单得多;工作方式上,板框式压滤机为间歇性工作,一个周期工作时间不固定,与进泥含固率等因素相关,而离心脱水机则可以连续工作;运行操作上,板框式压滤机运行操作较离心机复杂,比如在板框机不能自动卸泥的情况下需要在每个运行周期结束时将泥饼人工卸出,而离心机则是通过出泥管道和污泥螺旋输送机自动出泥;运行控制上,板框式压滤机主要以压力控制为核心,运行控制较为复杂,离心脱水机的运行控制相对较为简单;出泥效果上,板框式压滤机的出泥含固率可达到35%以上,而离心脱水机的出泥含固率则只有25%左右。

不过,两种污泥脱水系统也存在着相似点,比如两种系统均要求进泥含固率要稳定,否则效果会受到明显影响。

3.2 两种脱水污泥系统的投资和用地面积

3.2.1 设备投资费用分析

结合两种污泥脱水系统的组成,分别说明板框式污泥脱水系统和离心式污泥脱水系统的投资费用,两套系统中的管道安装及配件、通讯及动力电缆、土建等费用均不予计入。

板框式污泥脱水系统的投资费用为12331784.04元,离心式污泥脱水系统的投资费用为2556145.34元。板框式污泥脱水系统的投资费用是离心式污泥脱水系统的5倍左右。此外,若考虑两套污泥脱水系统的处理能力,按照水厂实际生产情况计算,板框式污泥脱水系统的日处理能力仅为离心脱水机的47%左右。按照每百万元投资的处理量对比计算,这个差距将达到近11倍。仅从投资效益比而言,离心脱水系统占有绝对的优势。

3.2.2 两套系统所需的用地面积比较

随着城市建设的快速推进,对建设用地指标的控制也日趋严格,为充分比较两套系统的优劣对两套系统所涉设备占用的基础面积进行了统计(上下安装的按照投影面积计算,并考虑一定的检修空间)。

板框式污泥脱水系统的占地面积为252.47㎡,离心式污泥脱水系统的占地面积为71.75㎡。从设备和系统的本身来说,离心脱水系统在用地所需面积上有绝对的优势,仅为板框式脱水系统的28.4%,而这个优势还建立在单位时间处理能力比板框脱水系统高1倍的基础上。

3.3 两套污泥脱水系统的日常运行及维护费用分析

3.3.1 日常运行的相关费用

结合水厂两套污泥脱水系统实际的运行参数,计算两套污泥脱水系统在处理等量污泥情况下的处理与处置费用。

按处理污泥1000m³计算,PAM价格按28000元/t计算,电价按0.67元/kW·h计算,污泥填埋费用按75元/m³计算,水费按照3.2元/m³计算。

板框式压滤机:进泥含固率按1.5%计算,出泥含固率按35%计算,PAM投加浓度及投加量分别按0.20%和4.0kg/(t·干泥)计算,一次进泥量按30m³计算,PAM消耗量按1m³/批次计算,运行中每3个批次清洗一次。

离心脱水机:进泥含固率按1.5%计算,出泥含固率按25%计算,PAM投加浓度及投加量分别按0.20%和6.0kg/(t·干泥)计算,进泥量按35m³/h计算,PAM消耗量按1600L/h计算。

可以发现在处理等量污泥的情况下,板框式压滤机的处理与处置费用比离心脱水机高出211元,其中,板框式压滤机的药费、电费及污泥处置费用均比离心脱水机低,回收水费略高于离心脱水机。但是,由于板框式压滤机的工程投资费用较大,需要人工辅助卸泥,设备折旧费、设备维护与检修费用及人工费用明显高于离心脱水机,这些导致了处理相同污泥量的情况下,板框式压滤机的综合处理费用相对于离心脱水机偏高。

3.3.2 板框式与离心式污泥脱水系统的维护及相关费用比较

板框式污泥脱水系统组成结构较为复杂,参与运行控制的各种自动化监控设备也很多,对日常的维护工作提出了较高的要求。

从毛家坪水厂运行该套系统的经验而言,由于整套系统为德国原装进口,设备质量可靠、性能出色,除去正常的维护保养以外,故障率相对较低。正常情况下需每两年一次更换整机的滤布和液压油一次,而诸如进泥泵、挤压泵等设备的油料更换一般是一年一次,除此之后还涉及定子的更换等。

离心式脱水系统组成结构相对简单,按照相关的技术要求,需要每运行4000h(或1年)进行一次彻底的检查,每8000h(或2年)需要对轴承、轴峰等部件进行更换,并对整个润滑油系统进行清理,同样齿轮箱油也需要进行更换。

由于离心式脱水系统非常依赖于厂方提供各种专业的售后服务,因此整个系统的日常维护费用和组成结构相对更复杂的板框式脱水系统并没有任何优势。

3.4 板框式与离心式脱水运行效果评价

板框机污泥脱水系统的效果优于离心脱水机,另外,从脱水后污泥密度可以看出,在污泥重量相同的情况下,板框机脱水后的污泥体积仅为离心机脱水后污泥体积的77%。

4 结论与建议

4.1 结论

通过对水厂板框式压滤机及离心脱水机的运行原理、设备组成及控制、运行效果、污泥处理与处置成本、经济效益和环境效益等方面的比较与分析,得出如下主要结论。

(1)板框式压滤机与离心脱水机在工作原理、设备组成及系统控制上存在本质的区别,这些导致了两种污泥脱水系统在管理、运行效果、运行成本上的一些差异。

(2)从整个投资、用地、运行的角度出发,当两套污泥脱水系统均能满足脱水后污泥含固率要求时,离心式脱水系统无疑具有更大的优势。

(3)板框式脱水系统虽然组成复杂,投资、占地、控制和运行要求较高,但是处理效果较为理想,能够实现真正意义上的深度脱水。

4.2 建议

(1)板框式脱水系统的技术性能能够满足污泥深度脱水的需求,可以满足垃圾填埋场直接回填的需求,可用于对出泥含固率有较高要求的领域或行业。

(2)离心式脱水系统具有投资较少、占地面积较小、组成较为简洁、处理能力较大和运行维护较为简单等优势,在出泥含固率要求不高的领域或行业有独特的优势。

(3)两种污泥脱水系统作为目前主流的脱水方式已经在各个行业获得了广泛的应用,在污泥水减量方面发挥了各自的作用和优点,但是选择哪一种脱水系统取决于污泥的处理需求,即根据项目的设计目的选择合适的处理方式较为重要。